岐阜県各務原市にある内藤記念くすり博物館では、2020年5月12日から2021年3月31日まで2020年度企画展「麻酔薬のあゆみと華岡青洲」が開催されているときき、夏休みを利用して訪れてみた。

麻酔は外科手術の選択幅を広げた。麻酔のない時代は、外科、整形外科、眼科、歯科、産婦人科などの外科的処置には耐えられない痛みを伴った。また、衛生への概念が不十分だった時代、消毒法も十分でなく、外科処置による感染で命を落とすこともめずらしくなかった。200年前の外科手術による感染での死亡率は50%に及んだといわれている。

古代から痛みを感じずに手術ができないか探し求められてきたが、麻酔については言い伝えが多く信頼できる記録が残っているものはなかった。全身麻酔による外科手術の記録が残っているのは、19世紀初頭の日本だった。

1804年に華岡青洲が麻沸散を用いて全身麻酔し、乳がんの手術に成功した。アメリカのモートンがエーテル麻酔の公開実験に成功する42年前のことだった。

外科手術の歴史

展示では、麻酔の語源、古代から近世にかけての世界各地の外科手術の様子が示され、紀元前の古代中国では外傷を酒で洗う方法が紹介されていた。酒で創面を洗うという概念がすでにあったのに驚く。古代アッシリアでは割礼の儀式に耐えることは、成人の証とされていたという。

古代から近世にかけての外科処置についても展示があり、9世紀のアラビアではアヘン、マンドレーク、ヒヨス、ドクニンジンの液をしみ込ませた海綿を麻酔薬として使用したという。マンドレークはハリーポッターにも出てくる薬草。近世で銃が使用されるようになると、銃創は火薬中毒により化膿すると考えられていたため、無麻酔で熱した油を傷口にかけて焼きごてで傷口を焼くという荒療治が横行していたが、フランス人外科医パレが従来の治療法よりも塗り薬のみで治療した方が回復がよいことに気づいたことが紹介されていた。また、パレは血管結紮法を実施し、より苦痛の少ない手術を行ったという。

19世紀になるとアヘンからモルヒネが精製されるようになった。また、南米先住民が矢毒に用いていたクラーレに筋弛緩作用があることがわかり外科手術や破傷風の治療に用いられるようになったが、18世紀後半まで外傷の治療を含め外科処置は無麻酔で行われれていた。

日本への南蛮医学の伝来やオランダ医学の影響についても紹介されていた。また沖縄の高嶺徳明についても展示では触れられていた。高嶺徳明は現地では華岡青洲に先立つこと115年前に全身麻酔を成功した人物と信じられているが、証拠となるものは残っていない。

消毒法について

消毒法の発見についても紹介されていた。18世紀には外科処置時の感染症の危険性は知られていたが、病原菌の存在は知られていなかった。1847年のオーストリアでゼンメルワイスが手指の消毒を提唱してから産科での産褥熱での死亡率が9.92%から3.8%へと減少し、さらに手術器具や包帯の消毒を徹底したところ死亡率は1.92%まで改善したが、彼が外国人であったことから提唱は普及しなかった。1867年イギリスのリスターが石炭酸に注目しフェノール水による手術室や器具、包帯、創面の消毒を実施し、四肢切断手術の死亡率を45.7%から15%まで減少させた。パスツールが空気中の微生物が腐敗の原因であることを証明したのが1861年である。煮沸消毒が当初行われたが、最近の芽胞やウィルスを死滅させるには不十分であった。1886年にドイツのベルクマンによって蒸気殺菌法が発明され、手術時の感染が大幅に減少した。アメリカの外科医ハルステッドによって手術時に術者の手を守るゴム手袋が考案された。

外科手術の成功率

1850年代後半の全身麻酔下での手術においても死亡率は50%を超えた。1867年にイギリスの300床以上の大病院での調査で手足の切断を行った手術の死亡率は41%だったという。1870年~71年の普仏戦争では、プロシア(ドイツ)の軍医総監の外科医が行った膝関節を切断する手術で36名全員が死亡、フランスでは指を含む腕の切断手術で13,173名中10,006名が死亡した。1868年の戊辰戦争でイギリスのウィリスが行った手足の切断術で22名中助かったのは5名であり、死亡率は77%であった。手術の成功率が上がったのは、第二次世界大戦後であったという。きっと抗生物質の発見が大きかったのだろうと思った。

輸血の歴史

17世紀始めのヨーロッパでは輸血を行った逸話が散見されるが、事実かどうかは定かではない。1660年にイタリアのマルピギーが毛細血管を発見し、イギリスのハーヴェイが血液循環説を唱えた。ハーヴェイによると体内の血液量が一定であるとされ、不足が生ずれば輸血すればよいと考えられるようになった。人から人、家畜から人、動物から動物への輸血など試みられるが、ほとんどの患者が死亡した。血液を混ぜると凝集することが19世紀半ばにわかり、A型、B型、O型の血液型あることが分かったのが1900年、AB型が発見されたのが1901年である。1875年に生理的食塩水が発明され、少量の失血の際には生理的食塩水による輸液がされるようになった。輸血が安全に行えるようになったのは、1914年ベルギーのフスチンが抗凝固剤を用いるようになってからである。第一次世界大戦では多くの兵士が輸血により救われたという。

聴診器の開発

古代から患者の胸に耳を当て心音を聞くことはなされていたが、器具を用いるようになったのは1819年にフランスのラエンネックが初めてであった。聴診器といっても厚紙を丸めて筒状にして患者の背中に当てて音を聞くというものであった。1829年のイギリスのカミンズが片耳タイプの曲げられる聴診器を、1850年にアメリカのキャマンが両耳タイプの聴診器を開発した。

血圧測定の始まりと血圧計

18世紀にイギリスのヘールズが馬の血圧を測定したのが始まりで、1896年イタリアのリバロッチがカフ付きの血圧計を考案した。1905年ロシアのコロトコフが血圧測定時の聴診法を発見した。麻酔中も血圧測定時に聴診器でコロトコフ音を聞くことでバイタルサインを確認した。現代の電動式血圧計はオシロメトリック法で血圧測定をしている。

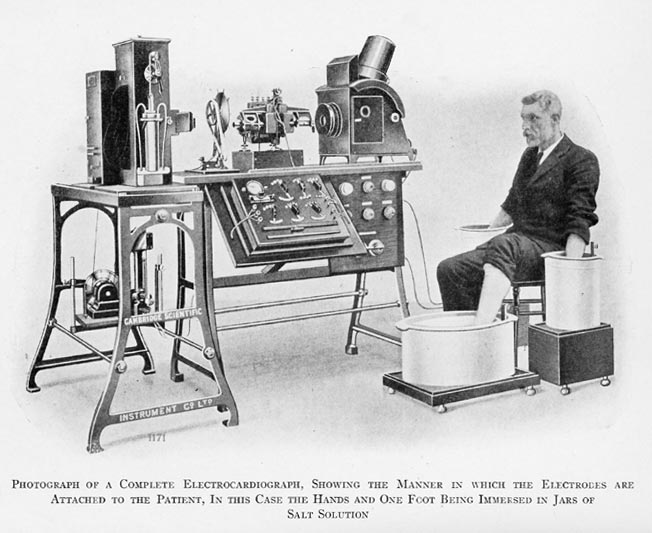

心電図の始まり

1903年アイントフォーヘンが食塩水を入れたバケツに手足を入れて心臓の動きに伴う微量な電量を測定した。

注射の歴史

1853年にブラバズは現代の注射器の原型を考案した。

体温計の開発

紀元前2世紀にギリシャのフィロンが体温測定の装置を作製したというが、いわゆる温度計を発明したのはガリレイである。19世紀にドイツのウンデルリッヒが体温を測定記録することで、病気特有の熱の出方があることを発見した。

近代の全身麻酔の発展

亜酸化窒素(笑気ガス)、エーテル、クロロホルムによる麻酔について詳細に紹介されていた。

現代の麻酔

現代の麻酔について器材やモニター類の発達の歴史とともに紹介され、麻酔博物館(神戸市)についても触れられていた。

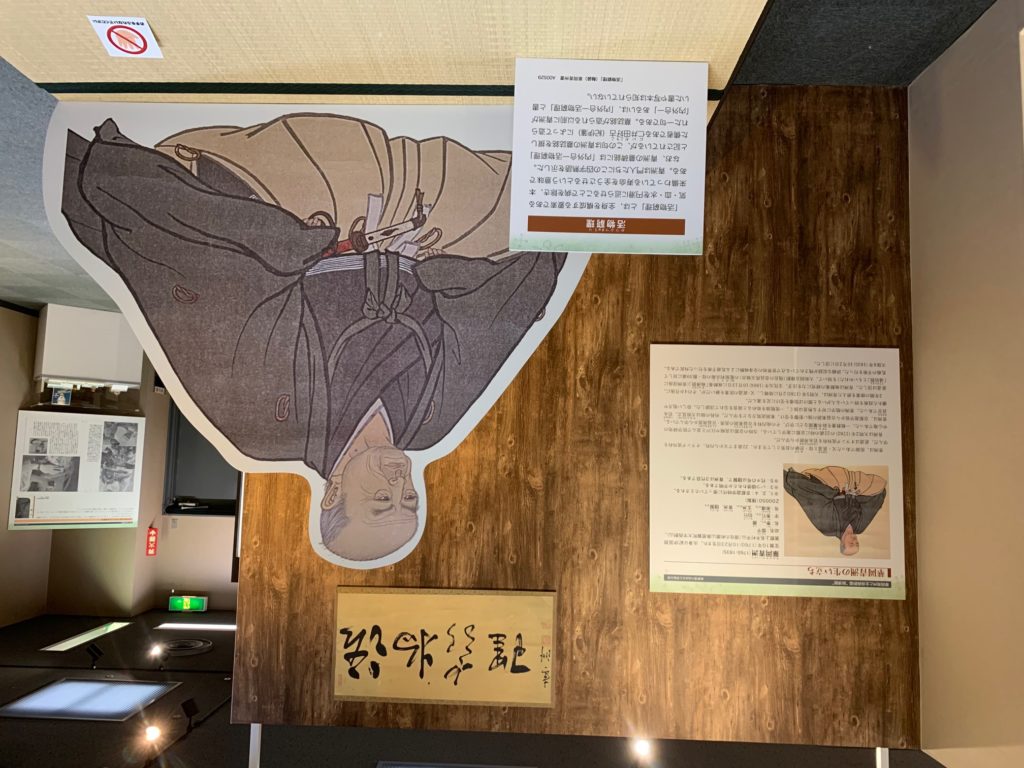

華岡青洲について

青洲の麻酔、麻沸散の生薬

古代中国、後漢末から魏初にかけての名医華佗の使用した麻酔薬「麻沸散」についてはその本態は知られていない。華佗を崇敬していた青洲はできた麻酔薬を麻沸散と名付けた。麻沸散の処方は「麻薬考」の「紀州花岡氏方」によれば、曼陀羅華(まんだらげ)、草烏頭(そううず)百芷(びゃくし)、当帰(とうき)、川芎(せんきゅう)、天南星(てんなんしょう)の6味である。

曼陀羅華は別名チョウセンアサガオであり、キチガイナスビともいわれる。明治期以降に日本に入ってきたヨウシュチョウセンアサガオやシロバナヨウシュチョウセンアサガオなどが野生化し、以前からあったチョウセンアサガオは絶滅してしまった。麻沸散の意識喪失作用は、チョウセンアサガオに含まれるスポ子ラミン、アトロピンの中枢神経抑制効果によるものと考えられた。草烏頭はヤマトリカブトであり、根に強い鎮痛作用がある。アコニチンが主な有毒成分であるが、含量の80%が加熱処理によって失われる。百̪芷はヨロイグサであり、根に抗菌作用と緩やかな鎮痛・鎮静作用がある。当帰はトウキであり、根に鎮静・中枢神経抑制作用がある。川芎はセンキュウであり、根茎に血圧降下、鎮痙・鎮静作用がある。天南星はマムシグサであり球茎であり、抗痙攣、鎮静、止痛作用がある。

麻沸散の開発

青洲に先立ち京都の花井仙蔵、大西晴信らが麻酔薬の調合を試みていたという。花井の処方では青洲の6味のうち草烏頭を川烏頭に変え猪牙皂(ちょがそうきょう:ソウキョウ)、木龞子(もくべつし:ナンバンカラスウリ)、小茴香(しょうういきょう)、木香(もっこう)を加えた10味を用い、大西は花井の処方に草烏頭を加えた11味とした。青洲はこれらを参考にしたという。麻沸散がいつ完成したかは不明であるが、1796年(寛政8年)には8味からなる麻酔薬を投与し全身麻酔状態を作り出したという。

麻沸散は嘔吐する場合も多かったので、のちに飲みやすい麻沸湯にして使用されたという。

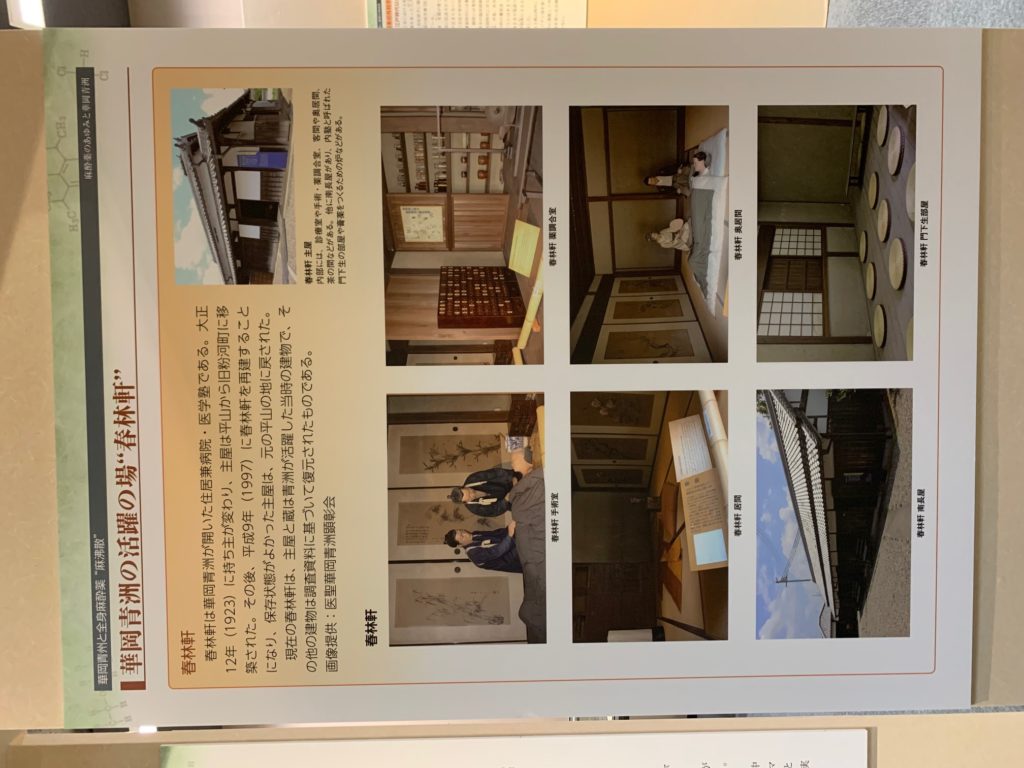

青洲の活躍した春林軒

紀州紀ノ川の春林軒についても紹介されていた。2020年2月に春林軒を訪れたときは改装工事中だったので、思いもかけず春林軒の様子を知ることができて嬉しかった。当然、手術室も病室も畳敷きの和室である。

青洲の金言に「活物窮理」( かつぶつきゅうり )というのがあるが、「物を活かして理を突き詰める」いいかえると『我々の治療の対象は生きた人体、つまり「活物」であり、その構造や働きを知り尽くした上で、つまり「窮理」ですね、医療を行うべきである』ということである。

青洲自身は著書を残していないが、門人が記録を残している。

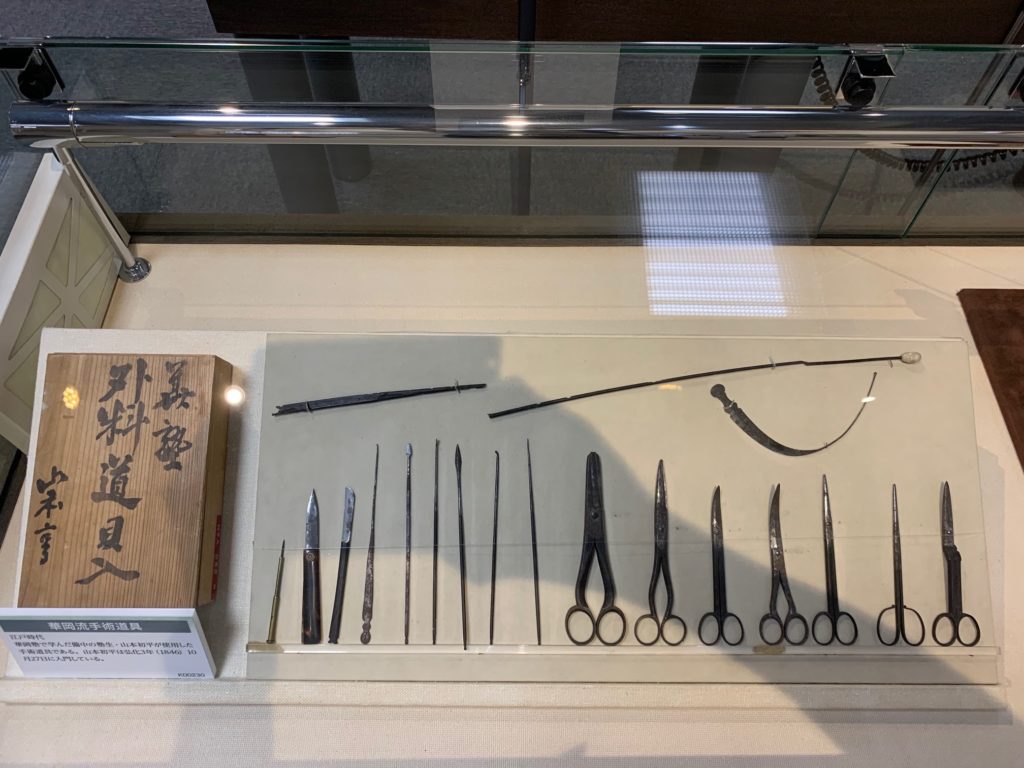

外科器具についても様々なものを考案し使用していた。

展示は、医学の歴史全般にわたり、外科技術、消毒法、麻酔技術の進歩について詳細に触れられていた。

二子玉川ステーションビル矯正・歯科

小児歯科担当 髙見澤 豊