2020年2月に適塾を訪ねており、当ブログ「医史跡、医資料館探訪記24 大阪、適塾を訪ねて」で詳述しているが、館内撮影禁止と勘違いし写真をほとんどアップしていなかった。今回、撮影禁止は一部資料に限ることがわかり再訪した。

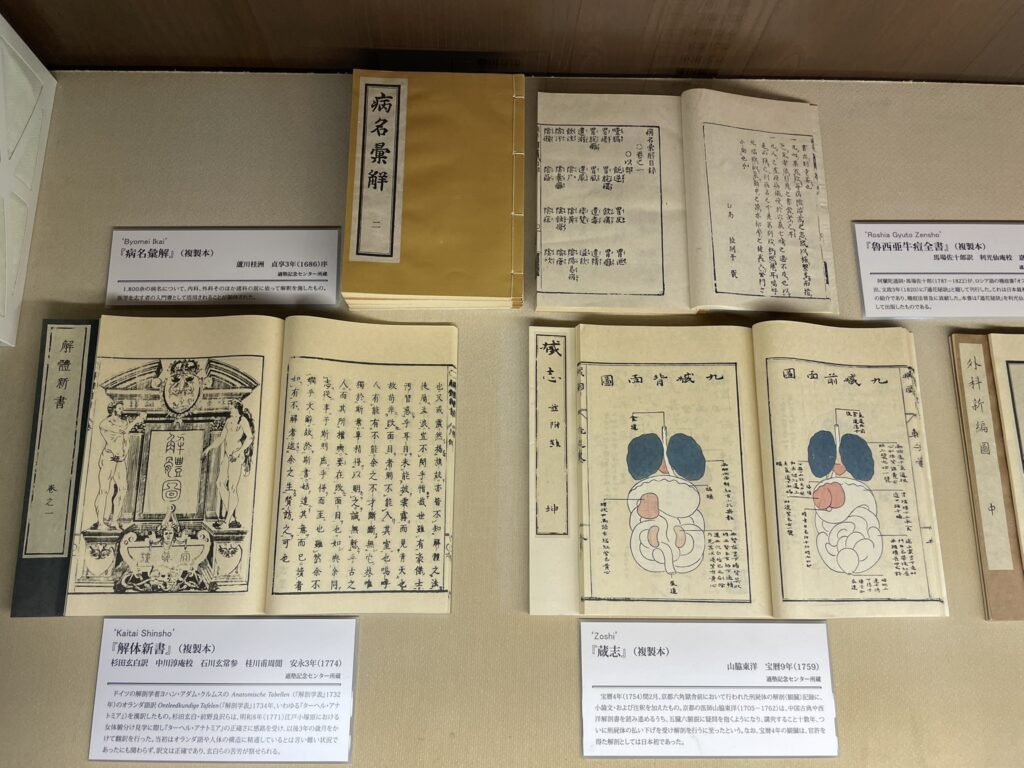

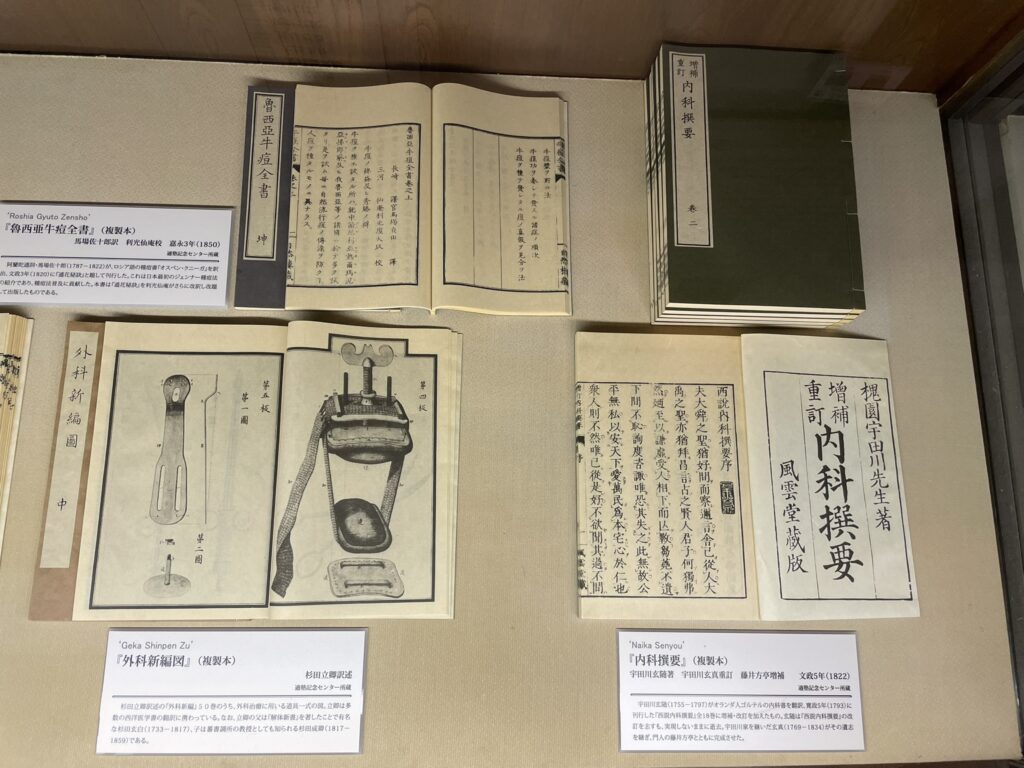

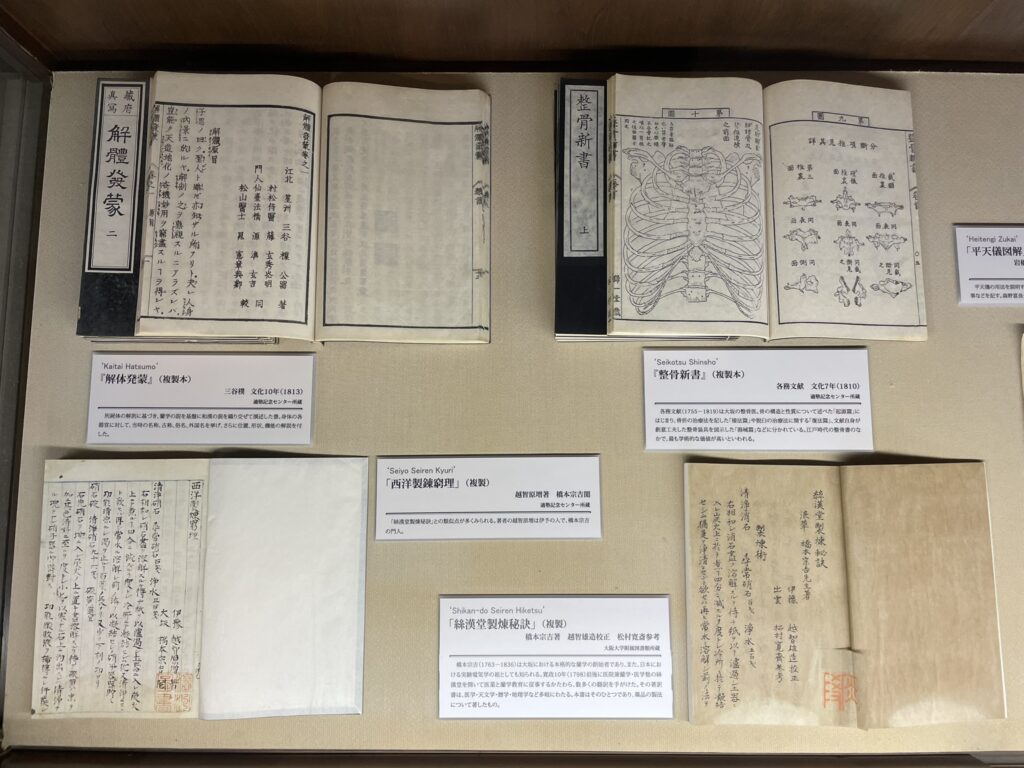

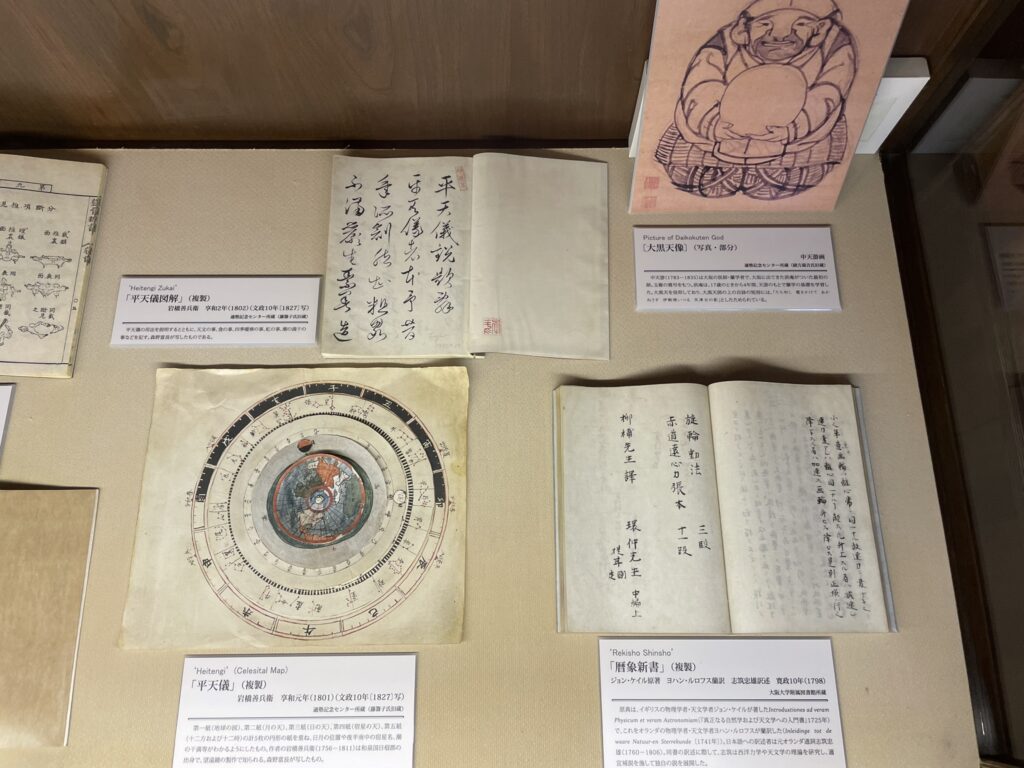

医学のみならず窮理学や天文学など蘭学全般に蔵書があることがわかる。洪庵が語学を重視し、適塾がオランダ語学塾の様相を呈していたことを物語る証左であろう。

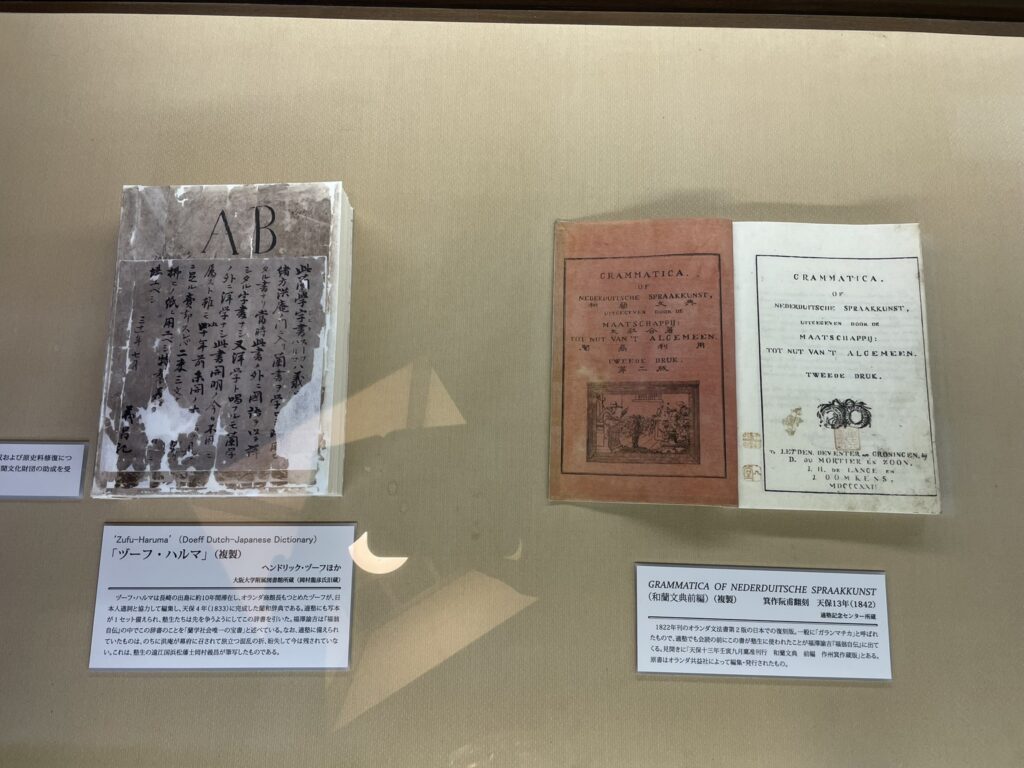

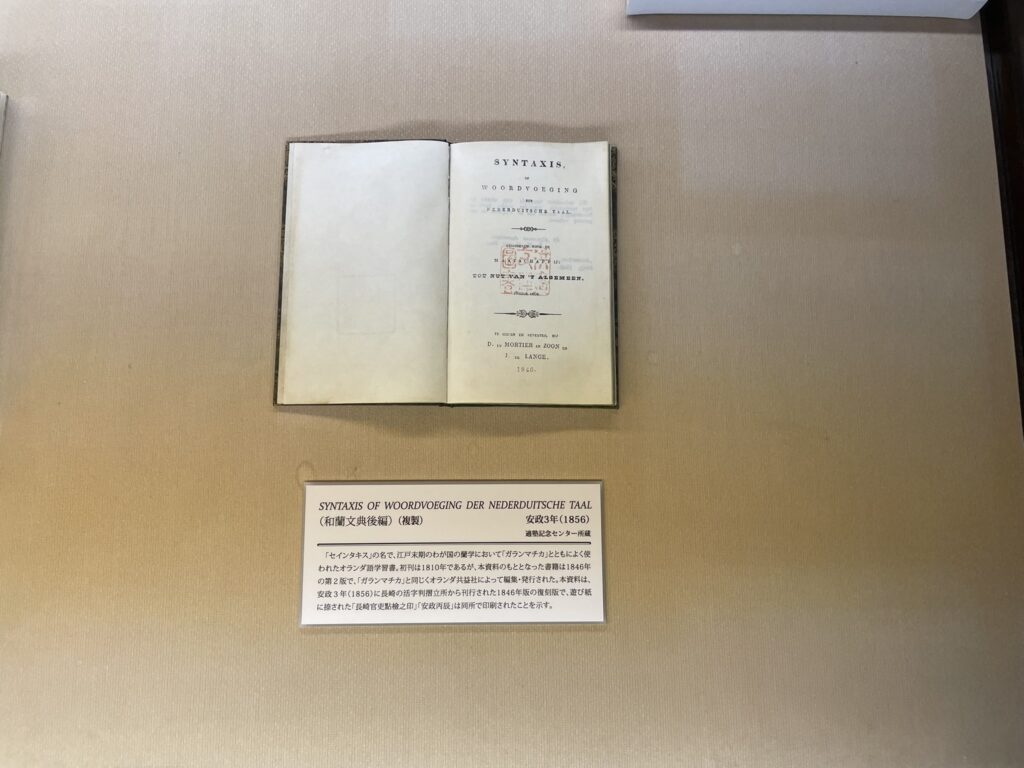

当時の蘭学塾では、オランダ語文法のテキストとして「ガランマチカ」(和蘭文典 前編)が、文章論のテキストとして「セインタキス」(和蘭文典 後編)が広く活用されていた。適塾では初学者はまず「ガランマチカ」を学び素読を行う一方で、先輩塾生の講釈を聴いたという。「ガランマチカ」を終えると、次に「セインタキス」を同様に教えられたという。この2冊を理解できるようになってはじめて、蘭書の会読に参加できるようになり、本格的な蘭学の学習が始まるのであった。

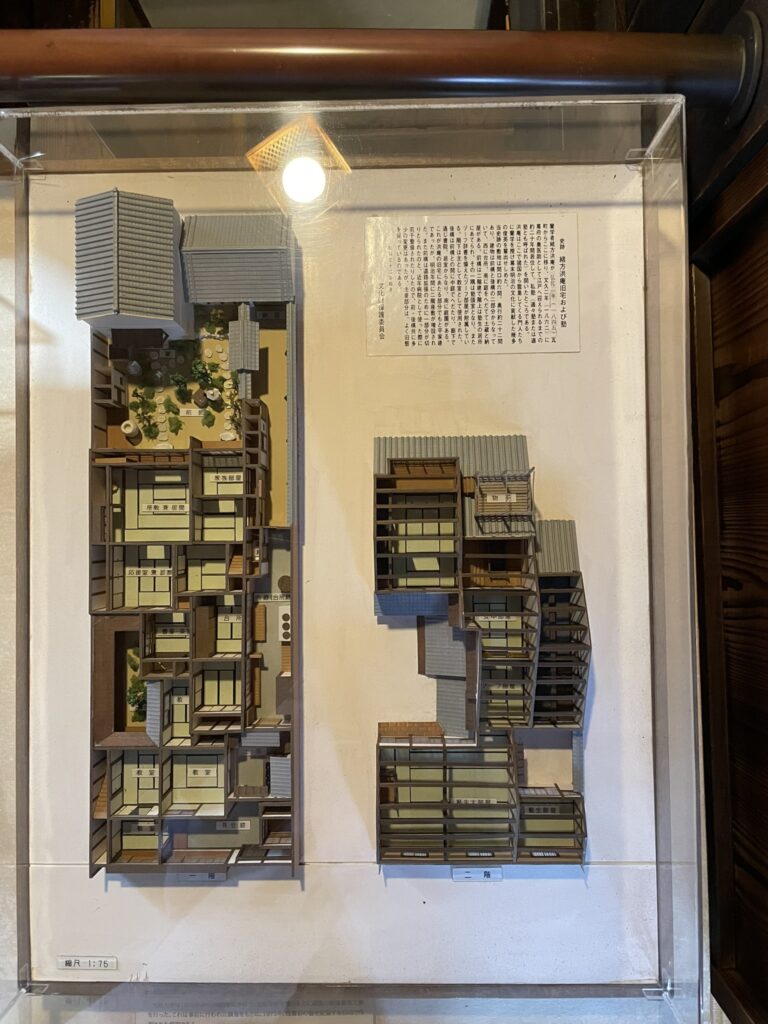

会読の予習段階では、理解できない箇所があっても、他人に質問することはできず、適塾に備えられたゾーフ辞書を頼りに自習しなければならなかった。それでもなお疑問が解決できない場合は、より上級者向けとされたウェーランドの辞書を使用した。洪庵はこれらの書物の利用を推奨する一方で、ゾーフ部屋から持ち出しを禁止していた。塾生たちは辞書を奪い合うようにして勉学に励み、ゾーフ部屋には夜通し灯りがともっていたという。

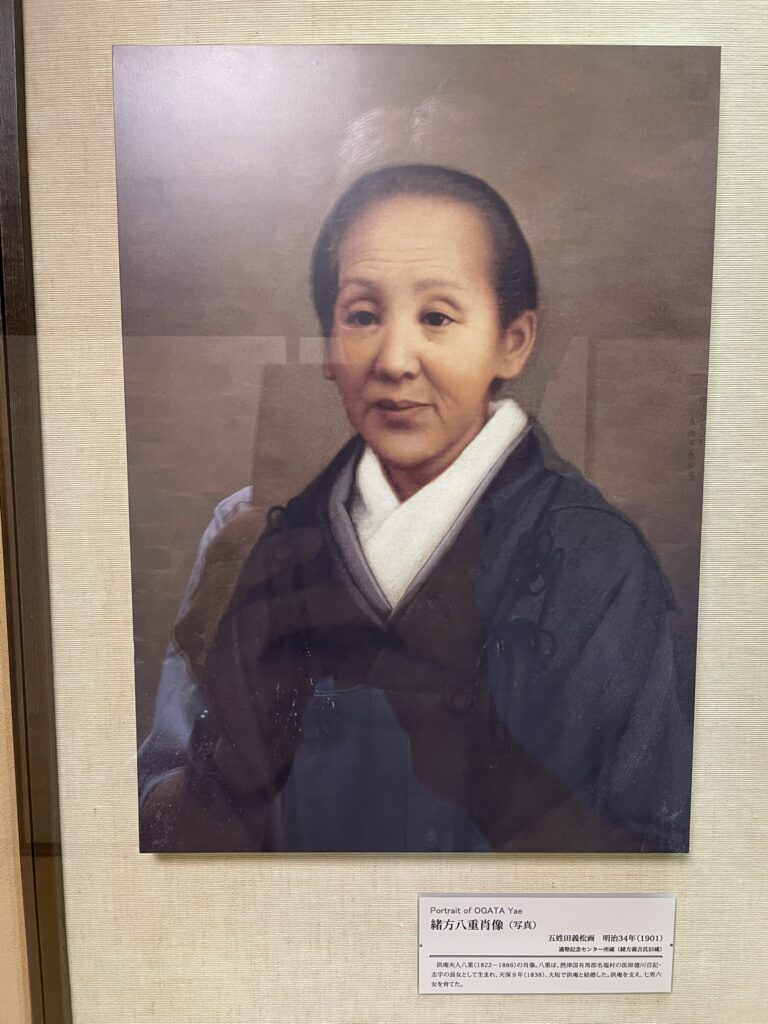

福澤諭吉の「福翁自伝」には、適塾での生活の様子が書かれている。夏は文字通りの真っ裸で塾生たちは暮らしていた。福澤も裸でいたところに洪庵の妻 八重が現れて赤面した話もある。

今回、適塾に再訪できていろいろな資料に触れることができて良かったと思う。

二子玉川ステーションビル矯正・歯科

小児歯科担当 髙見澤 豊